戈壁生紫霞 荒漠披绿衣 戈壁生紫霞 荒漠披绿衣

本报记者 秦瑞杰

罗山脚下的葡萄园。

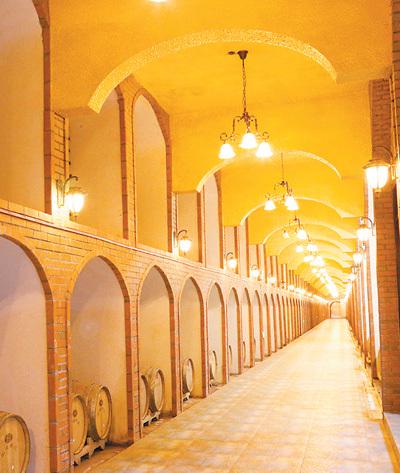

汇达阳光生态酒庄里的酒窖。

鸟瞰东方裕兴酒庄。

红寺堡产区产出的葡萄。 本文图片均由受访者提供

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区,西边贺兰耸立,东边罗山青翠。贺兰山东麓产区的汇达阳光生态酒庄里,紫褐色的葡萄藤在4月的微风中迎来展藤,游客们漫步其间。很难想象,这里曾是罗山脚下飞沙走石的荒滩戈壁。

“以前这里是废弃的采砂场,每年开春,大风吹得眼睛都睁不开。靠着黄河水的灌溉,绿色才一米一米地前进。”汇达阳光生态酒庄庄主豆孝明回忆起曾经的点点滴滴,感慨万千。

从2007年开始,红寺堡区红寺堡镇大力发展葡萄产业,目前葡萄种植面积已达到10.8万亩,已有31家注册酒庄,产区产值从初期1.2亿元跃升至30亿元。2015年,中国商业企业管理协会授予红寺堡“中国葡萄酒第一镇”称号。

2024年,宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌价值达330.07亿元。如今,红寺堡完成“戈壁生紫霞、荒漠披绿衣”的生态转型。一颗颗葡萄串联起的“紫色产业”,不仅让贫瘠的砂石地披上绿装,更让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

一寸寸“染绿”戈壁

北纬38°,这条被称为“葡萄酒黄金带”的纬度线,孕育了宁夏红寺堡的紫色传奇。这里昼夜温差大、日照充足、土壤透气性极佳,是酿酒葡萄的理想种植区。

然而,得天独厚的自然条件并非与生俱来,从“不毛之地”到“黄金产区”,背后是宁夏一代代葡萄酒人用汗水“浇灌”出的奇迹。

2007年,红寺堡区开始探索葡萄种植。彼时的戈壁滩上,砾石遍布,狂风肆虐。“刚来时,酒庄还在建设中,满眼黄沙,连一棵像样的树都没有。”汇达阳光生态酒庄首席酿酒师李财回忆道。最初,酒庄仅试种了600亩葡萄苗,幼苗在风沙中艰难生长,稍不留神便被掩埋。

为了改良土壤,工人们用镐头一寸寸刨开坚硬的砾石层,挖出深1米、宽60厘米的种植沟。盛夏的戈壁滩地表温度超过40摄氏度,工人们就在清晨5点开工,趁温度未升时完成作业。

“一镐头下去,‘火星’四溅,虎口震得生疼。”参与早期开垦的工人马建国对此记忆犹新。种植沟挖好后,还要填入混合牛羊粪、玉米秸秆的有机肥,每立方米土壤需掺入200公斤肥料,再用滴灌带精准供水。

葡萄园外,600亩防护林带筑起“绿色长城”。新疆杨、刺槐等耐旱树种扎根沙地,有效阻挡了风沙侵袭。防护林建设初期,工人在树苗根部包裹草绳保湿,并定期喷洒抗蒸腾剂。“一棵树苗浇三遍水才能活,光浇水车就跑了上千趟。”李财说。如今,酒庄周边还种植了松树、沙米等植物,生态修复面积逐年扩大。

土壤、沙尘问题解决,临到种植时,李财带领工人们给葡萄沟漫灌一次,让荒地饱饱地喝上一口水。随后,再铺上薄膜保湿,拉上滴灌带,栽上葡萄苗。

2014年的夏天,葡萄开始抽芽,绿色一点点萌动。“那时候土质刚刚改良,葡萄也娇嫩,为了提高藤蔓成活率,我们天不亮就打灯往园里跑,用手试根系的湿度。”李财说,经过一年精心养护,葡萄树开始挂果。寸草不生的荒土地,慢慢长出绿意,又渐渐显出紫色。

次年,酒庄酿出的葡萄酒获得“法国波尔多国际葡萄酒挑战大赛”银奖,成为红寺堡产区获得的第一个国际性奖项。

荣誉背后,是无数细节的打磨。酿酒师们需每日监测发酵罐温度,误差需控制在0.5℃以内;橡木桶陈酿阶段,酒窖湿度严格保持在75%,以确保单宁柔和。“获奖那一刻,所有人都感觉值了,戈壁滩上也能酿出世界级好酒!”李财感慨道,“变化更大的是生态,以前会议室桌上总积一层土,现在沙子几乎吹不进来了。”

成为生态治理的“密钥”

葡萄不仅是经济作物,更成为红寺堡生态治理的“密钥”。

红寺堡区葡萄酒产业发展服务中心主任韩鹏算了一笔账:葡萄园具有重要固碳功能,葡萄园地上部分生物量干重为每公顷每年6.2吨,相当于碳储量每公顷每年9.1吨。同时,葡萄藤的根系能有效改良盐渍化土壤,减少水分蒸发,涵养水源。

登上罗山远眺,曾经灰蒙蒙的荒山脚下已被葡萄园覆盖,远处防护林带纵横交错,形成“园成方、林成网”的生态屏障。当地村民罗鹏感慨:“2008年刚搬迁来时,一碗饭半碗沙。现在沙子少了,绿色多了。”

生态改善还吸引了狐狸、野兔等动物栖息。在肖家窑片区的葡萄园中,工人曾多次发现狐狸踪迹。“这些小生命的出现,说明我们的土地‘活’过来了。”韩鹏说。如今,红寺堡绿树成荫,森林覆盖率已从不足1%提升至14.15%,葡萄酒、枸杞等特色种植产业蓬勃发展。

“未来,宁夏将联合有关科研院校及专家团队,深入开展葡萄园固碳机理、储碳能力、碳汇潜力、碳汇价值及成果应用研究,设计葡萄园碳汇产品交易,通过碳汇交易提升产区生态价值。”韩鹏说,“碳汇得来的额外收入,还能进一步反哺生态治理。”

行间距3.5米,柱间距0.5米,走进汇达阳光生态酒庄的葡萄种植区,葡萄藤不是排排立正着长,而是倾斜着舒展藤蔓,讲解员丁学蓉向游客讲述葡萄藤“倾斜龙干”型的种植方式。“这种种植方式,让葡萄架高度更高,防风固沙效果更好。”

如今,宁夏把突出生态修复功能作为发展葡萄酒产业的第一要素,葡萄园“深沟浅种”减少了水土流失。此外,葡萄地属于园地,政府配套有防护林带,种植葡萄不仅能改良绿化覆盖,而且对城区有防风固沙的作用。

目前,红寺堡片区累计酿酒葡萄种植面积10.8万亩,企业种植面积4.3万多亩,1600多万株酿酒葡萄,带动5.1万多亩防护林建设。

从“种葡萄”到“种风景”

红寺堡的“紫色梦想”不止于酿酒。近年来,当地推动葡萄酒与文旅、康养、电商等产业深度融合,正在探索一条“以绿生金”的可持续发展之路。

漫步罗山脚下的臻麓酒庄,1.3万亩土地上不仅种满葡萄,还分布着枸杞、苹果、红梅杏等经果林。酒庄负责人吕振杰介绍:“我们养了5000只大鹅除草,形成生态循环。”前几年,大鹅除草的视频在网上走红,播放量超500万次,带动酒庄游客量激增。

红寺堡区将酒庄纳入贺兰山东麓自驾游路线,推动酒庄升级为3A级景区。臻麓酒庄打造了观光葡萄长廊和生态客房,游客可面朝人工湖品尝葡萄酒搭配特色菜肴。“未来,我们要让每个酒庄都成为田园综合体。”吕振杰信心满满。

田园综合体的建设,让游客“沉醉”葡萄园,而“葡萄酒+科技”的逐步推进,也正在培育本土人才。

近年来,宁夏与中国科学院、中国农业大学、西北农林科技大学等高校院所合作,针对葡萄酒产业发展的技术瓶颈开展科技攻关和成果推广,实施重大成果转化项目20余项。“通过手机,酿酒师可以远程监控每个发酵罐的状况,还能实时调控发酵罐温度。”红寺堡产区自由酿酒师吴秀勇介绍。

如今,红寺堡镇酒庄定期举办“亲子酿酒体验营”,孩子们可参与压榨、发酵,学习生态知识。

眺望未来,红寺堡的生态故事仍在续写。

罗山下的红寺堡镇中圈塘村,搬迁户王秀兰家的庭院里种满了葡萄。2003年,在政府统一组织下,他们一家从吴忠市同心县新庄集乡关口村搬迁到这里。2007年,全村响应红寺堡区号召,开启种植酿酒葡萄之路,自此就在这片土地上扎了根。

如今,这个坐落在美丽罗山脚下的小村子,因葡萄而被区内外知晓。

中圈塘村有近万亩土地,其中种植酿酒葡萄8400亩,农户家庭收入60%来自酿酒葡萄种植。2017年,中圈塘村人均可支配收入过万元,并集体脱贫。如今,村里还建起生态公园和健身广场,傍晚时分,老人们常聚在一起跳广场舞。

“以前在戈壁滩上,喝水都困难。现在住进新房子,还能在酒庄打工,每月赚4000元。”村民王秀兰笑着说,“日子越过越有盼头!”

站在罗山顶俯瞰,曾经的荒滩戈壁已成连绵绿洲。黄河水滋养着这片土地,葡萄藤在风中轻轻摇曳,仿佛在诉说一个“当惊世界殊”的紫色期盼。不久前,汇达阳光酒庄在自己的名字里加了“生态”两个字,正如李财所言:“在戈壁滩耕耘十几年,我们种下的不仅是葡萄,更是一个生态与产业共生的未来梦想。”